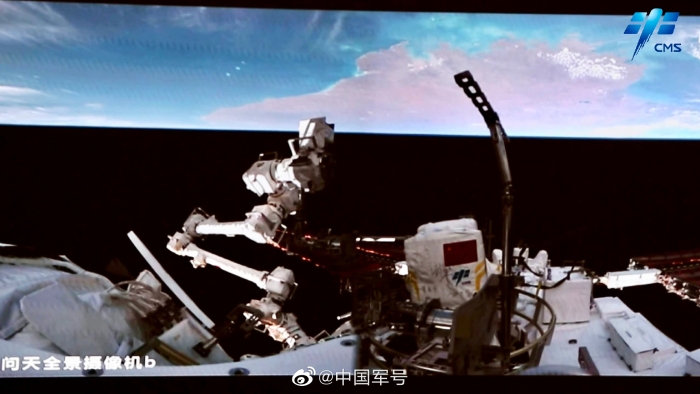

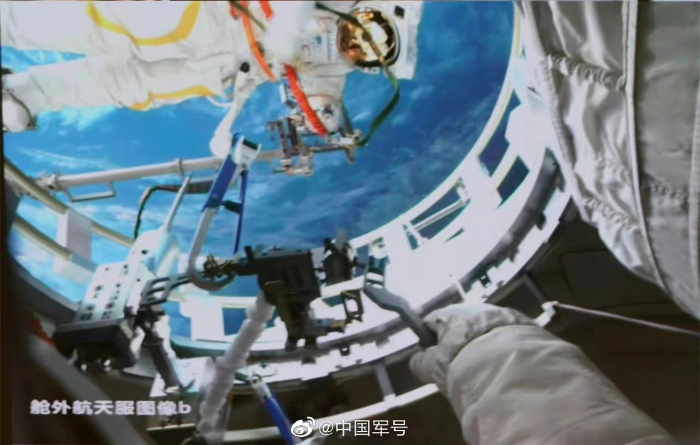

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间9月17日17时47分,经过约5小时的出舱活动,神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同,完成出舱活动期间全部既定任务,出舱活动取得圆满成功。视频画面显示,蔡旭哲出舱时,正逢太阳升起,曙光初现。此次任务是蔡旭哲首次出舱并登上小机械臂。由于问天实验舱气闸舱出舱口朝向地球,航天员上半身探出出舱口时,头顶便是地球,看上去如同“倒立”在地球上方。

此次任务距离“神十四”乘组首次出舱活动仅隔16天,创下中国航天员两次出舱活动间隔时间最短纪录。两次紧密的出舱任务可验证中国空间站的高频度出舱各系统协调配合能力。常态化出舱是空间站必须具备的能力,它需要航天员与地面飞控人员熟练掌握出舱各项准备工作,多次演习演练,达到天地默契配合,其中涉及舱内外协同,空间站系统与地面航天员系统、飞控系统、测控通信系统的天地协同等。

尤其是中国空间站进入运营阶段后,可能还需要把天和核心舱的太阳翼转移到实验舱两边,这实际上需要常态化的多次出舱。短期内两次出舱也是对未来出舱活动进行提前演练验证。虽然间隔时间短,研究团队仍然根据上一次出舱经验,对此次出舱活动进行了优化设计。例如,“神十四”乘组首次出舱时,发现出舱通道空间变大、安全绳加长会影响舱内外的物品传递,此次任务中,研究团队及时作出了改进。

另一方面,根据中国载人航天工程办公室公布的消息,梦天实验舱将于10月发射。发射前,空间站组合体还要进行转位工作,转位之后空间站将呈“L”型构型,相较而言,目前的“一”字形构型更适合出舱。

本次出舱最引人注意的是,航天员为问天实验舱安装了一套由航天科技集团五院研制的扩展泵组。与航天员首次出舱安装的问天实验舱热控扩展泵组不同,这次是在问天实验舱的外载荷冷却回路加装了一个扩展泵组。

据介绍,空间站任务长达15年以上,作为冷却回路的关键部件,泵、阀、过滤器、传感器等都需要在轨更换。液路设备必须安装在舱内才能在整流罩的包络之中,而非密封舱塞满设备和管路电缆,如果身着厚重出舱服的航天员钻到非密封舱内换液路设备,难度可想而知。

为此,航天科技集团五院空间站热控设计人员大胆创新,提出了新的思路:在舱内装一套泵阀,用于支持回路的早期运行,再在舱外壁留出机电液接口,上天后,择机在舱外追加一套泵组,即所谓舱外扩展泵组。扩展泵组安装后,问天实验舱将优先使用扩展泵组,故障或寿命到期后就换一套扩展泵组,舱内的泵组则作为备用,确保空间站在轨稳定运行。

虽然身处太空环境,再重的箱子都是轻飘飘的,但是身着航天服的航天员出舱操作一个大箱子,把机电液与舱体连接起来,依然有一定难度。特别是液路连接,断接器内的弹簧力和液体压力都不小,出舱活动本身就不太方便,航天员单靠自身力量更是无法直接插上。

航天科技集团五院设计师们开展了大量实验进行验证,不断完善产品设计,安装扩展泵组时,航天员无需使用任何工具,也不需要精确瞄准或左右移位,只需完成“插入销孔定位,拨锁钩锁定,转手轮插电,拉手柄连液”四个步骤,除去地面人员确认的时间,不到一分钟就能圆满完成这项艰巨的任务,既省时又省力。

此外,扩展机箱除了能够扩展泵组,将机箱内的泵组换成控温阀组就能扩展控温阀组,换成补加组件就能在轨补加液体工质,在地面换成换热组件就能在电测期间为舱内供冷,未来换成展开式辐射器模块还有望为空间站扩展散热能力。扩展机箱还采用了“四标准”的思路,即与舱体接口标准化、与航天员接口标准化,与包装运输接口标准化,与内部载荷接口标准化。无论装什么,往哪儿装,谁来装,操作都是一样的简单轻松。正是研究团队的这些温暖、贴心和巧妙的设计,让“最忙太空出差三人组”的在轨任务轻松了许多。

本次出舱活动历时约5个小时,其中包含两项新任务,首次完成舱外助力手柄安装、首次进行舱外救援验证。作为应急使用装置,舱外助力手柄安装在出舱口环形扶手旁,它主要用于应急开门,相当于一把门外的“钥匙”,是保障航天员舱外安全的一道防线。

据介绍,航天员通常是从舱内开门,然而当航天员需要异舱进站,比如在应急情况从问天实验舱气闸舱出舱,从天和核心舱节点舱返回,就可以利用这把“钥匙”从舱外打开舱门。舱外救援验证则是为了应对航天员在舱外作业时可能遭遇的意外情况。其间,一名航天员需要沿着舱壁攀爬,将另一名模拟“失去行动能力”的航天员带回舱内。

这一过程中,主动施救的航天员既要防止自己飘走,还要防止“失能”的航天员飘走,他需要一边拉着同伴,一边倒腾安全绳回到舱内,非常辛苦。移动过程中,两名航天员以何种方式连接最合适?主动施救者应该如何拖拉,使被救的航天员不至于磕碰到舱壁?施救的航天员如何抓握扶手最高效可行?这些都需要在真正的舱外环境下进行验证。

太空出舱后,航天员将面临太空环境的严峻考验,容不得半点差错。因此,进行出舱活动时与地面建立高速及时的测控通信尤为重要。第三代中继终端产品通过与中继卫星天链一号和天链二号建立中继链路,实现中继通信,对于保证地面与航天员的持续通信发挥着重要作用。通过中继终端建立的天基测控通信系统建成之后,可确保问天实验舱在绝大部分时间都保持着与地面的实时通信。

此外,在空间站建造阶段,航天员出舱并开展舱外维修、设备更换等操作将成为一项常态的活动。空间站问天实验舱的中继终端采用集成化、模块化的设计思路,在保证传输信号质量的同时,方便航天员维修更换。

中国空间站在轨安全运行以来,经受住了恶劣空间环境的考验,保障了航天员在轨生命安全,这些都离不开航天科技集团五院总体设计部空间碎片防护设计团队为中国空间站打造的“固若金汤的防护铠甲”,为空间站长期在轨安全运行提供强大的空间碎片防护能力。这背后,是航天人整整20年的技术积累。

针对空间站更长的在轨时间、更大的组装规模、更苛刻的防护需求,航天科技集团五院总体设计部空间碎片防护设计团队全面启动了空间站防护设计新进程。团队以自主可控和可持续发展为宗旨,提出了“材料立足国内、指标对标国际”的研发原则,决定自主开发性能更先进的复合材料填充式防护结构。

面对这一目标,第一关首先需攻克材料问题。团队提出了“基于冲击压力的防护材料评估方法”,该方法能够定量评估材料防护性能,简单有效地从国内几十种复合材料中筛选出了具有防护潜力的两种材料;团队又通过数百次数值仿真计算和试验,掌握了复合材料重量和位置等参数对防护性能的影响规律。后续,设计师可以根据需求轻松设计出最优性能的防护结构。

目前先进防护结构已成功应用于空间站天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱防护,我国空间站防护结构性能指标达到国际先进水平。随着我国空间站一步步建造完成并长期在轨运行,空间碎片防护团队将为空间站筑起牢不可破的防护堡垒,为航天员们的生命保障提供坚强保护。

来源:中新网、新华网、中国军号、中国载人航天工程办公室等综合