奇观念与晚明文学研究

作者:陈刚(陕西师范大学文学院副教授)

“常”和“奇”是中国古代文化发展过程中产生的两个极为重要的概念,它们分别代表着两种不同的思维方式与审美取向,并对古代诸多文学样式的发展产生了深远的影响。从先秦到宋元的大部分时间里,由于受儒家中庸思维的影响,“奇”始终处在一种“常”的附庸地位,以一种亚文化的面目而呈现。然而,到了晚明时期,这一现象逐渐发生改观:由于市民阶层的崛起、王学思想的流播、士人主体意识的增强,文人士大夫开始有意识地对古代文化中“奇”的一面加以充分肯定、大力宣扬,进而颠覆了传统“以常为主”的文化权力结构,并在与正统思想、主流文化的对话中分庭抗礼、另辟蹊径。

这股标新立异的文化潮流不仅在晚明社会、文化、文学等各个角落里回响激荡,也对清人的一些创作思想、审美理念起到了导夫先路的作用。因此,从历史角度对奇观念的形成加以考察、从文化视野对奇观念的表现予以观照、从文学视角对奇在晚明各体文学中所产生的影响加以探究,便成为把握中国古代文学后期发展脉络走向的一条重要思路。

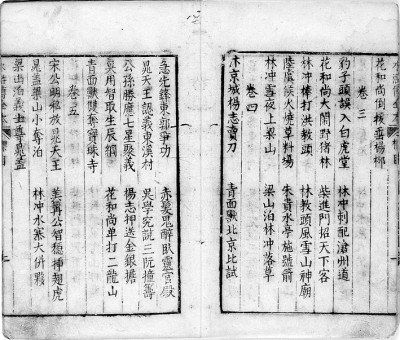

《水浒传全本》明刻金阊映雪草堂刊本

晚明诗文领域中的奇观念

晚明奇观念的蜕变肇始于诗文领域,奇人李贽虽然提出了“‘出类而无益’谓之‘奇’”“不合于‘中庸’谓之‘奇’”等相关命题,但更具其个人特色与新变意义的乃是他对于常奇地位、常奇关系的探讨。整体而言,李贽主张取消二者之间的分辨性,以一种更为圆融的视角实现一种常奇之间的相互转化,由此也实现了常奇地位的基本平等。这种思维方式一方面来源于佛教,另一方面来源于阳明心学和左派王学。因为淡化了常与奇背后的正统、异端内涵,圣人、君子等概念在李贽那里不再具备天然的崇高性,由此,再进一步提倡“不以孔子之是非为是非”的独立人格、“重能力而轻细节”的人物评价标准,便显得自然而然了。李贽虽然在文学创作的实绩上不甚突出,但他高度独立的奇人人格、自居异端的文化姿态、标新立异的思维方式都对后来的文人与文学流派产生了深远的影响,而其“反分辨性思维”也在后来的常奇关系言说中被屡次运用。从这一点上来说,李贽无疑是晚明奇观念发生转捩的一个关键性人物。

到了公安派,公安三袁与江盈科在很大程度上继承了李贽关于常奇观念、常奇关系的思考,将这一思想发展得更加细密、更加体系化,并进一步运用到文人人格、文学审美等诸多领域中。在人格领域中,他们欣赏遗世独立的宗教奇人、经世致用的豪杰之士、骨趣兼备的文人才士,但究其本质,这种欣赏都源自于一种对于这些人物独立人格与超常才华的钦佩。这种独立性既构成他们在晚明文坛以奇人姿态自居的人格基础,同时又通过“独抒性灵,不拘格套”等文学性的论述将自身和当时盛极一时的复古派鲜明地区别开来。公安派对于晚明固有文学传统的革新与突破,很大程度上正来源于他们以“奇”的文化位置为依托,对“常”的主流地位所发起的这股撼动与冲击,而这一文学运动也非常典型地反映和代表了晚明特有的时代文化精神。

竟陵派虽然也推崇奇人,但和公安派赋予奇人以狂者本色不同,竟陵派的奇人更多具有一种狷者的特点。这表现在奇人在钟惺、谭元春的笔下往往具有严冷的性格底色、深细的性格特征、深厚的道德修养与好古的学术追求,而奇人的生活环境也以幽静为主。这种对于奇人内涵的转变深刻地影响了竟陵派的创作理念与审美方式,具体而言便是一种严谨审慎的创作态度、静心冥会的写作心态、深心细致的审美特征、入之以厚的文学目标以及引古接今的学古方式。这些文学理念通过他们的诗歌评点之作《诗归》走向细致化与具体化,并在晚明清初的诗坛产生了深远的影响。竟陵派通过对于奇人内涵的不同言说,即使得晚明的诗风实现了从灵动向渊深的转变,也使得诗文的写作不再高度依赖于个人性灵,而是和传统的道德内涵、古人的诗学传统逐渐融合与对接。这种求奇路径的转向赋予了“奇”更为厚重的文化内涵,但也遗失了晚明文学那种张大自我、狂放不羁的文化气魄,而李贽、公安派所赋予晚明诗文的那股鲜活的生命气息也逐渐走向消歇。

晚明小说戏曲领域中的奇观念

在晚明文言小说领域,由于许多著作大量记录神怪异事,这和传统“子不语怪力乱神”的儒家传统观念形成了一种矛盾与张力,为了消解这种文化压力,晚明文人对“奇”的生成与存在、“奇”的言说合理性、“奇”的具体流别、“奇”的独特功能都进行了细致深入且颇成体系的言说。他们或将“奇”视作“常之变”或“理之变”的结果,或将“奇”视作一种偏于主观的感觉性概念,但无论如何,他们都认为“奇”在这个世界上是普遍存在的,是宇宙之大的一种表现方式,迂儒不能囿于自我的有限认知而对未知未见之“奇”轻易加以否定。既然自然界允许“奇”的存在,那么文本领域中也应该给予“奇”一定的存活空间。为了论证“奇”的言说合理性,晚明人对“子不语怪力乱神”进行了诸多富有新意的解释,这种解释并非一种“我注六经”式的客观训诂,而是一种渗透着强烈主观意图的“六经注我”式的言说。整体而言,晚明文言小说之“奇”可以分为志怪之奇、野史之奇、博物之奇三大类,在对不同类别之“奇”的分析评论中,晚明文人发掘出了“奇”对于道体的认知辅助功能、“奇”的劝诫教化功能、“奇”的补史功能、“奇”的博物功能、“奇”的娱乐功能以及“奇”对于“正味”的补充平衡功能。“奇”以“常”为体系确立了自我的存在位置,另一方面又以“常”为中心明确了自我的价值与功能,由此在“奇”与“常”之间形成了一种辅助、互补的共生关系。

在白话小说领域,出现了家喻户晓的明代小说“四大奇书”,而《水浒传》进入“四大奇书”这一行列的曲折历程也透露出丰富的文化意蕴:在嘉靖至万历初年的时候,人们将《水浒传》视作“奇书”其实更多是一种戏谑之论,到了李贽、袁宏道那里,开始以“童心说”为依据将《水浒传》与一些传统的文化经典相提并论,这既在很大程度上提升了《水浒传》的文化地位,也在某种意义上成为这些异端文人进行自我塑造的一种重要方式。随着李贽、公安派影响力的逐渐扩大,将《水浒传》视作奇书逐渐由一种“奇论”过渡到了文人心目中的一种“正论”,这一过程伴随着民间俗文化的兴起与坊刻出版业的日渐发达。可以说,“四大奇书”称号的确立,既展现出晚明文人以不登大雅之堂的通俗文学为中心构建新的文化体系的不懈努力,也呈现出文化领域中俗文学的地位日益上移并逐渐与传统主流文化分庭抗礼的文化历程。从这一角度而言,晚明文学与文化的确具有强烈且鲜明的个性化、世俗化与多元化色彩。

在戏曲领域中,晚明之前对于戏曲之奇的论述虽然存在,但整体上数量较少,且不成体系。到了晚明时期,文人才真正开始了对于戏曲之奇的规模性、体系性言说。这既表现在对于戏曲之奇生成机制的深层言说上,也表现在对于戏曲写作题材、戏曲写作方式的崭新思考上。整体而言,晚明人认为戏曲之奇的生成理路是:“奇人”因为“奇遇”导致胸中郁积了一股不平的“奇气”,而“奇气”又借着“奇事”得以抒发,最终形成了一种风流笑傲的“奇文”。在写作题材上,晚明文人主要将“奇”分为三大类:奇事、奇人、奇情。而在写作的具体方式上,晚明人既注意到了戏曲的立意构思之奇、境界意境之奇,也关注到了戏曲的叙事、结构、语言之奇。“文之奇”使得作者的奇气得以痛快淋漓的抒发,也使得题材之奇在文本领域中得以更加充分的展开。在提倡“事奇文亦奇”的同时,晚明人还以“常中出奇”这一审美理念对戏曲创作中过分的、不合理的求奇倾向加以适当的约束和限定。整体而言,他们主张“奇”应该回归百姓日用、人情物理,对于“奇”的描摹与叙述应该合乎常理、合乎逻辑、体贴人情、委曲必尽,在奇的题材中应该注入伦理道德的因素,最终实现“顺世化俗”的教化效果。晚明人对于奇观念的论述在很大程度上决定了晚明戏曲的创作思路与写作方式,并十分有力地塑造了晚明乃至清初戏曲的审美形态与文化格局。

奇观念在不同文体中的差异性与共通性

整体而言,诗文领域中奇观念的发展和文言小说、白话小说、戏曲领域中的奇观念发展呈现出不同的文化路径。对于相对较为正统的诗文来说,作者并不面临对于自身文体存在合理性的解释问题,他们更多面临的是:面对固有的思想传统、文化传统、文学传统,如何实现自我超越并不断创新的问题。因此,从李贽、公安派、竟陵派等作家身上可以明显看出,独立性几乎是一个贯穿整个晚明文学的人格线索。人格独立方有动力去寻求创新,也正因为追求创新,才更加标榜自我的独立性。所谓的“奇人”与“奇文”其实更多蕴含着一种独立创新的意味。而从李贽到竟陵派,既可以看到晚明奇观念从兴起到消歇的基本过程,又可以看出,奇观念的蜕变也从内在的角度影响着作家的创作思维、创作方式、审美标准,进而导致晚明诗风文风的不断嬗变。

对于文言小说、白话小说、戏曲这类处在中国古代文化体系边缘位置的文体来说,奇观念的展开首先面临着如何论证自身书写言说合理性的问题。如文言小说作者对于传统“子不语怪力乱神”观念的驳正与重新阐释,白话小说与戏曲作者在序跋中对于小说戏曲独特功能与价值的言说,都可视作此类例证。在这类文体中,“奇”往往被细致区分为“奇人”“奇事”“奇文”三大类,并且都存在着鲜明的“常中出奇”之倾向。这反映出此类偏向于叙事性的文学样式,一方面在人物、事件、情节安排、文学书写等诸多层面上都有着“奇”的追求,另一方面又攀附传统儒家道德,以此来抬高自身的文化地位,论证自身的文化价值,并以此谋求更为广阔的发展空间。从这一点上来说,在中国古代,“奇”的发展虽然受到“常”的影响和制约,但另一方面,也在与“常”的相互对比中不断地凸显自我,并在一种和“常”的交互关系中逐渐确立自身的文化地位与文化价值。

如果对诗文、文言小说、白话小说、戏曲等领域中的“奇”观念进行一种高度的提炼与概括,不难发现诸体文学中的“奇”依然存在着一种共通性,这种共通性可以归纳为以下三点:

首先,“奇”具备一种超异性。无论是“奇人”还是“奇书”,都表现出一种对于寻常、普通的强烈超越愿望:“奇人”往往想要和世俗世界中的凡夫俗子拉开距离,而“奇书”也往往要同平庸凡俗的平平之作划清界限。无论是李贽、袁宏道、钟惺对于“奇人”的论述,还是金圣叹对于“才子奇书”的言说,都建立在文人独立人格、卓越才能、非凡才华的基础之上。“奇”既是一种特立独行,又是一种不同流俗,更是一种出类拔萃。文人在对奇人、奇书进行激赏与标榜的同时,其实也是在对自身进行一种文学姿态的塑造与文化品位的彰显。

其次,“奇”具有一种对于现有文化秩序与权力结构的颠覆性与反叛性。这表现在“奇”往往表现出一种对于现有文学传统、文化体系的突破与重构。比如李贽对于儒家思想传统的突破,袁宏道对于后七子复古文学体系的反叛,“四大奇书”对于传统经典文化秩序的颠覆与重构等等。以奇自居的文人往往具备高度独立的人格特征,且往往以主流文学或传统文化的边缘人自居,以文学革新、文化创新为最终目的,对正统文学、文化体系发起一股猛烈的撼动与冲击。

再次,“奇”在具体的发展过程中又体现出对于“常”的妥协性。无论是在诗文领域还是在文言小说、白话小说、戏曲领域,“奇”都以突破现有秩序为目标,但最终又都回归到了“常”的路径上来。如公安派后期文学理论中的反思与转变,如竟陵派对于儒家道德与古代诗学传统的强调与复归,如小说戏曲作家对于“常中出奇”观念教化意义的赋予等等,都体现出这一特征。一方面,文人在求奇的过程中往往以异端、奇人自居,充分表现出自我和主流文人、主流文化的不同点与特殊性。但另一方面,时间久了以后,他们发现要实现自身价值与意义的最大化,最终还是要回到主流的文化秩序中来。最终,“奇”和“常”在激烈的碰撞、交锋之后,往往会形成一种相互妥协、相互平衡的微妙关系。

总而言之,“常”和“奇”看似是一对简单的概念,但在中国古代特殊的历史文化语境中,其背后却蕴含着诸多文学发展的根本性命题。比如文学传统与文学革新的关系问题,比如正统文化与异端文化之间相互接受与相互影响的问题,再比如文人的独立性、超越性及其在文学书写中所采取的文化姿态问题等等。毫无疑问,晚明奇观念的研究是一个颇为宏大的问题,也是一个颇为艰深的问题,但在笔者看来,更是一个值得不断去深入的、极有学术意义和文化价值的问题。

来源:光明网-《光明日报》

责任编辑:王江莉

相关文章

“里仁为美”:孔子居处观的哲学意义

古今杂谈2024-01-09 09:44:38奇观念与晚明文学研究

古今杂谈2024-01-09 09:40:52汤翁与莎翁其实是一个“拉郎配”

古今杂谈2024-01-08 09:06:01注解《孝经》、创作歌曲、受赵孟頫夸赞——贯云石的开挂人生

古今杂谈2024-01-04 09:36:59先伐蜀还是先攻韩?秦惠文王做对了什么,加速秦统一天下?

古今杂谈2024-01-03 09:52:30惨绿少年、瘦羊博士…… 这些成语别望文生义

古今杂谈2023-12-27 12:52:04隔火熏香、以手试香…… 古人焚香有多讲究?

古今杂谈2023-12-27 12:48:36在古代挣1000两黄金有多难?——网剧《田耕纪》中的地狱级任务

古今杂谈2023-10-27 09:28:57孔子到底长什么样?

古今杂谈2023-10-08 10:26:07电影《长安三万里》折射的唐代社会流动——科举制:打破阶层固化的重要制度设计

古今杂谈2023-08-08 16:03:08

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号