品读这些诗,感悟蕴含其中的长城情结、爱国情愫

品读古诗词中的长城

■于永军

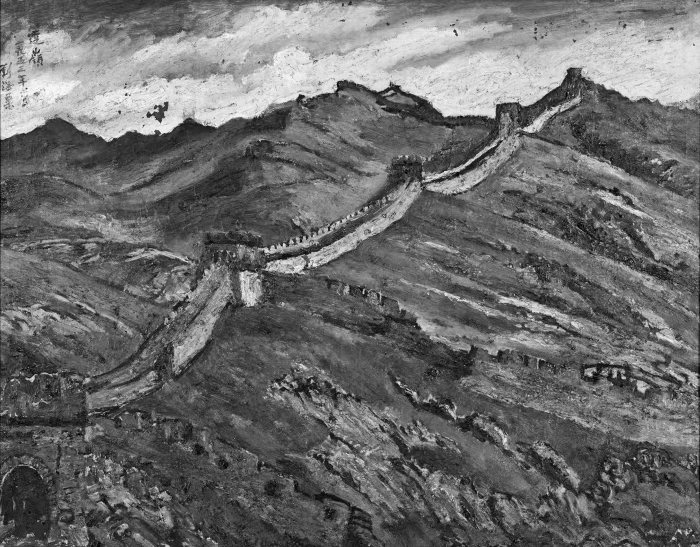

八达岭长城(油画)刘海粟作 南京艺术学院美术馆藏

蜿蜒雄伟的万里长城,是古代军事工程史上的一座丰碑,也是中华文化艺术的摇篮。千百年来,文学家们用诗词讴歌长城,写出了许多堪与长城故事、长城绘画艺术相映成辉的吟唱。作为中华民族宝贵文化遗产的一部分,这些诗既是今人欣赏边塞风光的向导,也是塑造中华人文精神的重要载体。品读这些诗,感悟蕴含其中的长城情结、爱国情愫,一种自我砥砺的壮怀不觉涌上心头。

长城的本质是防御。它是冷兵器时代的建筑奇观和军事创举。唐代汪遵的《长城》诗赞说:“秦筑长城比铁牢,蕃戎不敢过临洮。”李益的《登长城》云:“汉家今上郡,秦塞古长城。有日云长惨,无风沙自惊。当今圣天子,不战四夷平。”在诗人笔下,长城是不战而屈人之兵的威慑。清代林则徐在《出嘉峪关感赋》中写道:“严关百尺界天西,万里征人驻马蹄。飞阁遥连秦树直,缭垣斜压陇云低。”作品既描绘了嘉峪关的壮观景象,又肯定了其重要关隘地位。

屹立于长城上的敌台、用于传递军情的烽火台、作为边境出入口的关隘等,在险峰巍巍的群山中,在孤烟直扬的大漠上,如同一尊尊守护神,凛然不可侵犯。唐代李颀的《塞下曲》写雁门关:“黄云雁门郡,日暮风沙里。千骑黑貂裘,皆称羽林子。”作品着力渲染了羽林军出场的景观,一个“黑”字彰显了羽林军威风凛凛的气势。唐龙的《秋日出塞》,用“青霄横杀气,白日振军声。野阔千营肃,秋高万马鸣”的诗句,写出了明军金戈铁马、气吞万里的雄风。名将戚继光曾驻守山海关(又称榆关)16年。他在《和徐使君秋日建昌闻警,得“戎”字》中写道:“前驱皆大将,列阵尽元戎。夜出榆关外,朝看朔漠空。”

长城有着坚韧的内蕴。“饮马长城窟,水寒伤马骨”(陈琳《饮马长城窟行》)“阴山日不暮,长城风自凄”(戴暠《从军行》)。在魏晋南北朝诗人笔下,长城呈现着边塞特有的景象,是苦寒之地的象征,诗人对戍边人给予了深切的同情。到了唐代,许多诗人都曾涉足边塞,写下大量反映边疆生活和战争的诗歌:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。”(王之涣《凉州词二首》)“春风吹浅草,猎骑何翩翩。”(崔颢《赠王威古》)“玉门关城迥且孤,黄沙万里白草枯。”(岑参《玉门关盖将军歌》)在这些诗人的笔下,边关的荒凉、萧条、孤远已不是哀怨,而是表现长城坚韧阳刚、雄伟壮丽的元素符号。特别是王昌龄的《出塞二首》,在抒发了“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”的感慨后,又壮怀激烈地写道:“骝马新跨白玉鞍,战罢沙场月色寒。城头铁鼓声犹震,匣里金刀血未干。”那新跨白玉鞍宝马的将士,那激烈战斗后的清寒月光,那还在旷野里震荡回响的城头战鼓,那血迹尚未干凝的宝刀,都浸染了诗人的志向和对祖国边疆的热爱。

长城烙印着深沉的爱国情怀。长城记载着中华民族曾经山河破碎的仇与恨,见证着血战沙场豪杰志士的刀光剑影,是千千万万戍边将士的化身。千百年来,诗人们在抒发“国难倚长城”(皎然《奉送袁高使君诏征赴行在,效曹刘体》)“恩威作长城”(姚合《送邢郎中赴太原》)“唇齿赖长城”(高适《酬河南节度使贺兰大夫见赠之作》)的感情中,把守卫长城作为神圣职责深情讴歌。《雁门太守行》是李贺运用乐府古题创作的诗歌:“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”不仅写出了将士誓死报效国家的决心,也表现了雁门关的独特魅力。还有诗人王昌龄的组诗《从军行》,既有“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的坚定誓言,又有“前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑”的破虏捷报。这些炽热的诗句,抒发了唐人安边靖国、奋勇杀敌的壮志,是其爱国情怀的自然流露。

长城与英雄品格交相辉映。“不到长城非好汉”。长城题材诗歌总是以特有的方式向世人言说着英雄的精神品格。高适在《蓟门行五首》中,用“胡骑虽凭陵,汉兵不顾身”作映照,歌颂了将士不畏强敌、舍生忘死的战斗精神。崔颢在《赠王威古》中,用“报国行赴难,古来皆共然”,让一位长年戍边、保家卫国的将军形象跃然纸上;岑参《送李副使赴碛西官军》,高度赞扬“万里西击胡”的李副使:“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”。清代思想家魏源在《居庸关》中写道:“读史筹边二十年,撑胸影子是山川。梦回汉使旄头外,心在秦时明月先”,表达了捍卫祖国边疆的坚强决心。尤其值得一提的是贺知章的《送人之军》,在写下“送子成今别,令人起昔愁”之依依不舍的同时,以“万里长城寄,无贻汉国忧”作结论,赞扬了万里长城抵御外敌的作用,称颂将士们戍守边关的功劳,字里行间充沛着保家卫国、抗击外侮的浩然正气。

长城是在和平的愿望下修建的,守卫长城的意义是保卫和平。高适在《睢阳酬别畅大判官》中,就畅想过“边庭绝刁斗,战地成渔樵”的景象,盼望边疆变为百姓“打渔砍柴”的和平生活之地。事实上,古代因有了长城的存在,战争的数量得以减少、规模得以减小。崔颢有首《雁门胡人歌》,形象描写了和平给少数民族人民带来的安乐生活:“高山代郡东接燕,雁门胡人家近边。解放胡鹰逐塞鸟,能将代马猎秋田。山头野火寒多烧,雨里孤峰湿作烟。闻道辽西无斗战,时时醉向酒家眠。”这首诗别开生面地反映了少数民族人民期盼和平、憧憬边疆没有战火的生活。由此可见,千百年来,长城一直是和平的象征。守望和平、追求国泰民安,是长城题材诗歌的永恒主题,承载着诗人们镌刻在长城上的文化理想。品读长城题材诗歌,让我们更加真切理解历史留给中华民族和全世界的这笔宝贵精神财富。

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

解放军报评论员:崇尚荣誉 当好传人

军史钩沉2021-10-08 10:04:01解放军报评论员:把雷锋精神代代传承下去

军史钩沉2023-02-24 08:49:13解放军报评论员:中国革命历史是最好的教科书

军史钩沉2021-02-20 09:25:22解放军报评论员:祖国完全统一的历史任务一定要实现

军史钩沉2021-10-12 09:39:30原军报记者忆107岁开国将军邹衍:他在夹金山下入党,曾批准处决“座山雕”

军史钩沉2022-04-14 16:52:31解放军报评论员:复兴征程上一座巍然屹立的里程碑

军史钩沉2021-10-11 08:49:38三份传家宝记录家族荣光:广西玉林一家三代20人从军报国

军史钩沉2022-06-10 14:46:35解放军报评论员:不断把中华民族伟大复兴的历史伟业推向前进

军史钩沉2021-10-11 09:49:17老兵仇福林与大学生分享自己的战斗故事

军史钩沉2022-01-14 15:06:36侵害英雄烈士名誉、荣誉 罗昌平公开赔礼道歉

军史钩沉2022-05-23 14:10:44

军情热议

美日韩扩大军事合作,推动“印太北约化”

据外媒报道,美日韩三国将于6月底首次举行三边多域联合军演,代号“自由之刃”。除海空联合作战等传统课目...警惕“奥库斯”联盟合作内容逐步升级

澳大利亚近日公布了美英澳联盟级核潜艇的部分性能,同时宣称该型潜艇将搭载下一代高超声速导弹,合作内容进...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号