春节特别节目《军营过大年》:军歌抒怀 青春奔赴

军歌抒怀 青春奔赴

——从中央广播电视总台军事节目中心春节特别节目《军营过大年》说开去

■郑蜀炎

“伐鼓渊渊,振旅阗阗。”当中央广播电视总台军事节目中心春节特别节目《军营过大年》爆燃于荧屏,中国最古老的军旅诗句顿若猛浪、扑面而来。

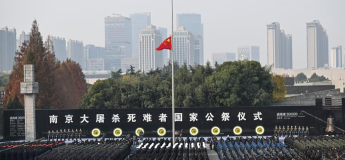

历史在新闻中延续。“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”刚刚被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,这标志着中华民族延续千年的传统文化,作为人类文明瑰宝和文化财富,其价值和意义得到了高度认可。

春节是一个悠久的节庆,也是一种厚重的精神象征。在漫长岁月里多重文化意义的叠加,使之成为一个民族的文化符号。咱们的军营咱们的兵,当然也传承着春节文化,尤其春节文化里包含的家国深情,更是构成了军营春节的共同记忆和共同价值。

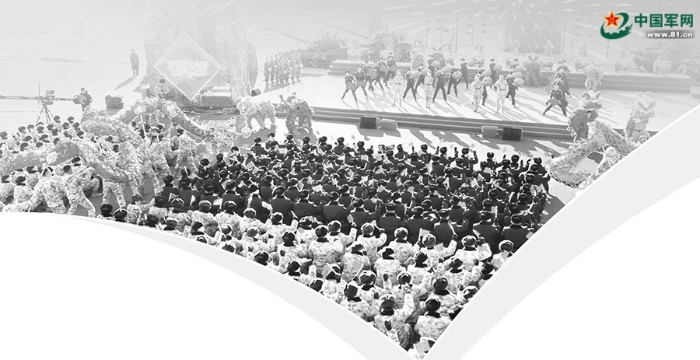

《军营过大年》节目在第82集团军某旅演出现场。

文化印记就是时代图景。在百花争艳、群星闪耀的春节舞台,一台“兵演兵”的节目如此自信地展现着卓然英姿,固因其独特的观赏性,更重要的是所蕴含的内在逻辑和潜在情感,标识着清晰的“家与国”的方位感。

所以,尽管是舞台歌舞,若要评说这些洋溢着“军味”“兵味”“战味”的节目,非军语不得其要——

编队集结。数十支基层文艺小分队集结春风,放歌军营,舞动边关。

协同作战。陆军、海军、空军、火箭军、武警部队密切协同,为强军兴军擂鼓助威。

密集发射。撷英全军、汇聚基层之精品,5天时间火力全开、密集绽放、万紫千红……

歌唱演员乔治、章子清演唱歌曲《心的对话》。

“与子征战兮,歌无畏”

春节谓之“大年”,这个“大”字大有讲究——在和春节一样古老的甲骨象形文字中,“大”是一个张开双臂、直面站立的人。且看《军营过大年》中那些舞之蹈之于春风的官兵,难道不恰似一个个大写的人,正张臂放怀于舞台,激情满怀地拥抱祖国春天、迎接强军百年荣耀。

歌舞吹弹、唱念做打,荟萃了上百个节目的5场演出堪称文艺盛宴。节目总导演杨丽尤为自豪的是:本次推出的所有节目,全部都是国防与军事题材。如节目中一首歌所唱,满眼皆是《火辣辣的军营火辣辣的兵》,连缀成一幅军营春节红红火火的图景。

很显然,文艺与军旅的关系,并不是简单的表现与被表现的关系。军事题材如果只是简单的“贴标签”,势必削弱作品的艺术价值和思想深度。更何况,军旅文艺还是广大群众了解人民军队的重要“窗口”,只有围绕强军这一主题,将宏大叙事与微观视角巧妙结合,展现出军营生活多元的截面,才能真正讲好强军故事,产生充满魅力的“代入感”。

“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”,以边塞诗著称的盛唐诗人王昌龄,在其《诗格》中,将诗分为物境、情境、意境。所谓“张之于意而思之于心”。

“与子征战兮,歌无畏。”古老的军歌豪情犹在,人民军队官兵昂扬奋进强军路的无畏气势,构成军旅文艺的标志性书写和创作底色。描写“金戈铁马”,笔底当有“气吞万里如虎”的雄浑。可是,如果仅仅只是照抄照搬一些似是而非的“粗犷强悍”的形象言辞,或者使用一些与军事相关的道具、术语作为点缀渲染,那不过是对现实生活的简单临摹,充其量也只是王昌龄所言的“物境、情境”层次,与人们期盼向往的军旅文艺“意境”还有明显疏离感。

意之境,心之思也。何谓“意境”,简而言之,就是有效地抵达官兵心灵。可喜的是,“春节特别节目”的特别之处,就在于从天南海北军营中那些看似风轻云淡的生活截面,捕捉到军旅生活特有的现实肌理,感知到军人情感中独特的温度,并通过细节的解构寻求到丰富的逻辑纬度,从而抵达了释放艺术潜能、折射情怀视野、彰显美学价值的“意境”。

“战鼓贺岁、万里海疆、蓝天逐梦、铁拳铸梦、忠诚守护”——这是5场节目的主题。观众不难发现,无论叙事手法、舞台语言、表演风格怎样组合变化、如何五彩缤纷,都始终紧扣一个总体脉络、呈现一种精神状态——战位有我。

有一个文学“热词”叫“非虚构”。即通过真实性形成一种新的文本认知和艺术姿态。将“士兵与战位”作为节目的主线,本质属性亦是一种“非虚构”的艺术呈现形态。即通过对现实生活多维度的关注,更加透彻而广阔地获得高远的“意境”表达。

作品是观念最好的阐释——我们可以从“一切只为祖国安康,呐喊一声有我在”的歌曲中,清晰听到官兵在节日里发出的守护祖国安宁的誓言;也能从“千军万马一条心,决战决胜听党的”旋律中,感受到人民军队忠于党的炽热忠诚;而一番“我们沙场折桂战场夺魁,手持长缨在战位”的豪言壮语,斩钉截铁地道出锐不可当的雄浑气势……

哲学家马丁·布伯说:“永远做新的事,就永远不会老。” 我们的文艺创作亦如是。

人民海军从“一叶乘风破浪开”,发展到“艨艟战舰扼其中流”,该有多少浩歌壮曲可写。海军专场的节目从新的角度拓展着艺术边界——通过一艘战舰之名,一座城市之誉,一个水兵之思……从个人视角切入宏大篇章,给以各个城市命名的“大驱”、航母们赋予“为家乡代言”的“烟火气”。在“以舰为家”这个老主题中融入“青春与祖国”的深蓝浪漫,让“出航的日子”里壮怀“海一样辽阔的英雄梦”。

海军鞍山舰官兵演唱歌曲《我的家乡我的舰》。

火箭军的节目堪称艺术与现实相乘之“积”——几名官兵以“东风”为题,展开了一首首古典诗词的“飞花令”。我们都知道,此时的“东风”一语双关,官兵用托起大国长剑的使命担当,与充满文学品位格调的文雅情趣融为一体,自然是气韵生动。伴着节目高潮迭起,观众们的心也在飞扬,跟随火箭军战友的豪情将“飞花令”挥洒……

一个“军”字,分量几何?回望人民军队的军旅文化创作,宛如铺开一幅瑰丽卷轴。高处登高,何其不易,我们当以此自勉:进步须于百尺竿。

“捎信多把革命说”

春风骀荡送来一曲《十送红军》,闻之潸然泪下。

在苏区面临至暗时刻,红军踏上荆棘之路时,挥泪送别的苏区群众与红军相约:“捎信(里格)多把(介支个)革命说”。是的,他们或许没听过爝火传薪、文化相承这些词,但红军教唱的那些红歌、讲述的那些革命故事,已经融入血脉、铭刻在心。

红色文化植根于人民军队浴血荣光的奋斗历程。斯诺在《红星照耀中国》一书中,以 “红色文化”来形容“红色中国”和“红色军队”所开展的公共(群众)文化活动。

《军营过大年》的节目编排,是以强军征程为叙事轴线。那么,红色经典文化作品“多把革命说”的主题主线,理所当然地构成了整台节目的主线。

“军歌应唱大刀环”。武器对军人而言,是一种神圣的符号。刀枪兵马,从来都是军营里“风景这边独好”。《军营过大年》里演唱的那一首首传承着我军胆剑血脉,代表着各军兵种风貌的经典军歌,让官兵在自己的战位上听到了刀鸣剑啸、沙场豪情——《我是一个兵》《我爱这蓝色的海洋》《西沙,我可爱的家乡》《我爱祖国的蓝天》……

我们知道,优秀的艺术作品既要提供情绪价值,更要寻求精神共鸣。节目推出的经典军歌,不仅蕴含着我军光荣传统构成的红色精神资源,同时以鲜明的美学品格凸显着艺术格调,以其情感能量拨动战士心弦、赢得文化认同。来自各个战位的官兵,都能从中寻找到归属感,辨认出属于自己军兵种的高度风格化的旋律,从而获得独特的战位光荣感、职责自豪感。

恰如一位年轻士兵所言,许多军歌在上中学时就已会唱,今天“再听已是曲中人”,仿佛是在进行一次“青春奔赴”。

我们说,红色文化拥有永恒的生命力,一个根本原因就是它与我们民族优秀传统文化从来都是根脉相通的,是在中华文明的沃土中蓬勃生长的。老话说根深叶茂,《军营过大年》为我们提供了“开枝散叶”新的文化视角,即将红色文化与传统文化有机地结合、完美地置于一体,拓展了红色文化的叙事空间和艺术感染力。

说书是我国悠久的艺术形式。咱们的主持人在节目中当上了“说书人”,且听“刘老庄八十二勇士” 生命诠释忠诚,鲜血染红战旗的慷慨悲歌;英雄骑兵纵马百里,追击12小时,俘获敌军6辆坦克的传奇篇章……

今年是申遗成功后的首个春节,与之相得益彰的是,《军营过大年》出现了一批国家级非物质文化遗产的身影——引入军营的强身健体武术“螳螂拳”;边防官兵用被誉为“英雄花”的木棉扎成的“英雄绣球”……

空军勤务学院学员在《连队春晚》节目中,表演家乡绝活“变脸”。

古典诗词是中华民族的艺术瑰宝,在许多官兵创作的词曲中,我们可以听辨出“边塞诗”凛凛风骨之势,“大江东去”铁板铜琶之韵。比如:“扛边关冷月,揣大河滔滔,月落星寂寥,我不寂寥”;再比如,“心之所托,家与国。青春起舞,我们同路”……

燃青春以热烈,赋岁月以温度,还沧桑以色彩。一曲直击心灵的“多把革命说”,在记录历史回响的同时,也在呼应着时代的召唤。

“山水平生是课程”

厚土生金。

一句百姓俗语简洁而富于哲理,其实不用解释,基层官兵以军营实践沃土为积累,所创作的一个个活力四射的节目,就是生动的答案。

武警北京总队某支队官兵观看《军营过大年》节目。

评论家说,一切艺术形式都要与现实建立本质的联系;创作者的“在场”,本身就是一种艺术的价值体现。通俗点说,生活和实践在火热军营的官兵,就是一支文艺创作的“轻骑兵”——

“小列兵直叫苦,老班长却喊酷”的表演唱,若非亲历者是写不出那种“火辣辣的寒冷”感觉的;没有潜艇兵大洋深处的经历和经验,根本不可能有《深海有座不夜城》的体悟;“荣誉勋表,荣耀的宣告”……无需介绍,《我的勋表》笃定是某位戎装军人有感而发之作;还有“静卧咱是倚天剑,出手咱是撒手锏”……《有咱就有发言权》的创作者,一看就是一位对火箭军非常熟悉又充满感情的作者;“用仰角向太阳比一个心形”“青春的引擎一千万分贝的歌声”等浪漫描述,绝对是来自文学素养与飞行专业俱佳的作者……

不妨以军语论之:这些创作者和作品,一定是在“短兵相接”中迸发出来的。短者,“近”也。创作者与军营生活近距离的“相接”,使“生活真实”与“艺术真实”互相滋养,勾勒出更为精细富蕴的军旅图景。

“春风来不远,只在屋东头。”军营舞台上许多算不上错彩镂金、鸾翔凤翥,但却充盈着气韵风姿、勃勃生气的节目,按照流行说法,是我们的官兵“跨界”之作。这种以“军味”“兵味”“战味”为其特质的“新质感”文化,风生水起地呈现着今天军旅文艺创作的簇新风景和广阔版图。

歌唱演员佟铁鑫演唱歌曲《男子汉去飞行》时与现场官兵互动。

木铎金声,滋兰树蕙。随着我军现代化建设的迅猛发展,军营的精神文化需求同样也呈现出多样化、多层次、多面向的特点。同时,广大官兵正以前所未有的规模、能力、意愿,热情参与、热情相拥、融合共生,创新创造着多模态的文艺作品。到基层连队采访常常被“人人都是艺术家”所折服,放眼皆是“小歌手”“小诗人”“小笑星”……

采访一位某旅文艺创作骨干,请他对自己的节目予以一字之评,是美、是棒、还是爽……没想到他的回答,是“咸”。

“山水平生是课程”。身为基层战斗员,每天跋山涉水的操课训练、披星戴月的站岗执勤……在拼挤时间的业余创作中,汗水滴在键盘上、流进嘴中,那叫一个咸……

社会学有一个说法叫“情感能量”。可以说,对军营生活、对强军事业的情感,正是军旅作者创作中最有效、最能激发灵感的能量。所以,如果你苦于作品不够“接地气”、缺乏“生活气息”,那么,不如返本求源,就从品尝这种“咸”味做起。

节目会落幕,风景却常新。《军营过大年》节目有一个主题词:青春。《青春战歌》《青春奔赴》……军歌为志、青春为誓,在强军之路高歌前行,一定是最壮美的风景。

(本文图片均由《军营过大年》节目组提供。)

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

冲锋有我,解放军来了

大陆军事2022-10-14 09:08:30“解放军来了,心里就踏实了”

大陆军事2023-08-07 07:56:00“解放军叔叔,我考上大学了”

大陆军事2024-08-09 15:18:30解放军驻澳门部队举行开训动员

大陆军事2022-01-05 13:25:54解放军驻澳门部队举行升国旗仪式

大陆军事2024-08-02 10:26:27解放军驻香港部队组织联合巡逻

大陆军事2023-09-20 09:18:32解放军驻香港部队向全体市民致以新春祝福

大陆军事2022-01-30 09:01:22灾区孩子说解放军是超级英雄

大陆军事2022-09-09 09:22:19解放军驻澳门部队举行第十七次军营开放活动

大陆军事2023-05-04 11:55:18“解放军叔叔助你圆梦飞翔”

大陆军事2023-09-13 13:42:25

军情热议

日本加速向西南方向部署进攻型无人机

据日本媒体报道,防卫省决定在2027年前采购约310架小型自杀式无人机,部署到陆上自卫队西南方向相关任务部...美国科技公司加快布局军工领域

据外媒报道,美国多家科技公司计划组建新型军工联合体,组团竞标美国防部军工合同。评论人士称,这是美国商...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号