诗韵兵心 专访《人民军队忠于党》的词作者张永枚

诗韵兵心

■苟文彬

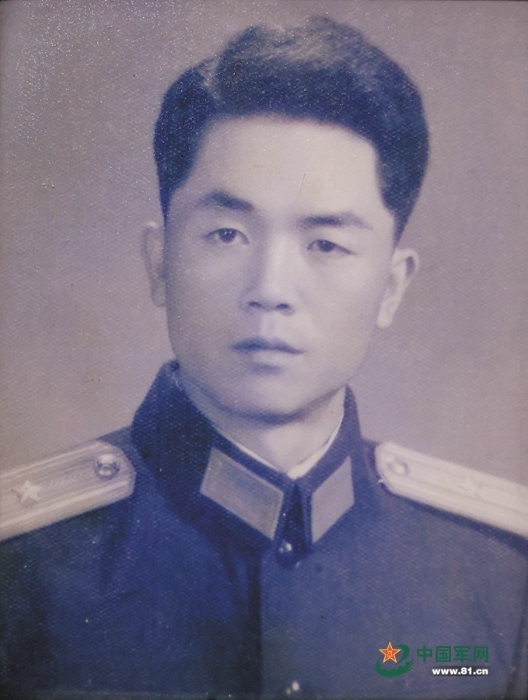

年轻时的张永枚。

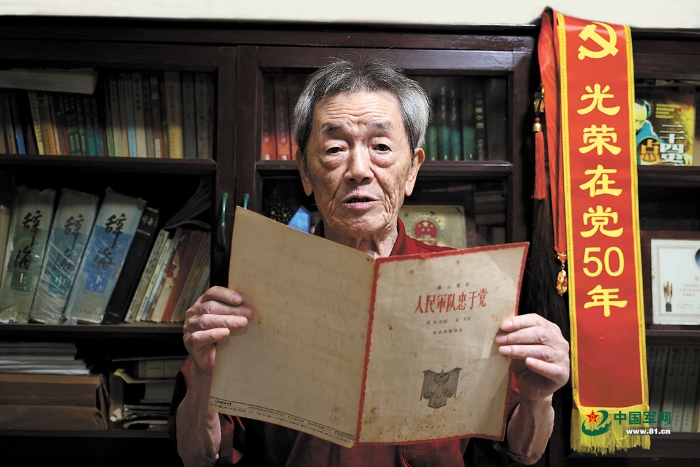

抗美援朝战场上,他笔蘸滚滚硝烟,创作了《我的丈夫是英雄》《机枪手》等大量战地歌词、诗作。 他“骑马挎枪走天下”,写下荡气回肠的长诗《西沙之战》和深情隽永的《雪白的哈达》。 他就是《人民军队忠于党》的词作者——张永枚。 张永枚近照。穆纪武 摄

木棉花尽凤凰飞,美荔桂圆闹枝头。时过谷雨,岭南花城换上了火红的夏装。

走过阳光热烈的广州街头,我来到张永枚的住处。里层木门早已敞开,透过防盗门,我看到一个挺拔的身影站在客厅中央。进屋后,张永枚热情地张开双臂欢迎我,手虽干枯,但握手的力道很大,令我不敢相信这是一位年届91岁的老人。

张永枚满头银发,脸颊上爬满了皱纹,但炯炯有神的眼睛依然闪烁着睿智的光芒。一身灰白的西服套装,加上一双擦得锃亮的皮鞋,显示出他对这次采访的重视。落座前,我瞥见墙上悬挂着一幅油画,枝繁叶茂的巨树占了大部分画面,树下有一匹马、一条路……

当不了战斗员,做文艺兵也一样出彩

1949年12月,在四川省立万县师范学校读书的张永枚,正跟一群年轻人在西山公园体育场打篮球。球场边,有位解放军军官在观战,有人投球中篮,他叫声“好”;休息时,他就走到大家中间摆“龙门阵”。

“后来才知道他是一位军首长,正在组建第42军军政干校,要招收4000名知识青年。我一下子动心了。”于是,未满18岁的张永枚离开巴山蜀水,北上黑龙江省,一边学习,一边开荒生产。“在军政干校的学习经历,对我以后的文学创作方向和工作作风,都产生了重大影响。”

1951年初,张永枚从军政干校提前毕业,奔赴抗美援朝战场。临行前,他在志愿一栏填写了“参谋和医生”。

“但未如愿,我被分到了第42军文工团,搞创作。”张永枚轻声道。

我说:“如今看来,组织上这样的工作安排,倒成就了一位文艺家。”

张永枚大手一挥,说:“什么文艺家,我永远都是一个文艺兵。”

1932年11月8日生于四川省万县(今重庆万州)的张永枚,家里世代行医。祖父是中国第一代留学日本的西医,是万县红十字会医院院长,在日本加入孙中山的同盟会。出生在民主进步家庭的张永枚,从小喜欢读书,渐渐地对文学产生了浓厚兴趣。13岁时,他在《万州日报·学灯》发表了描写乡绅压迫穷人的短篇小说《重压》。也许,正是基于这样的底子,组织上没让张永枚拿“枪杆子”,让他操起了“笔杆子”。

“其实能上战场已经很开心了。”张永枚说。原来,部队开赴战场的前一天,张永枚发烧了,指导员让他留下来看病,他反复争取才得到上前线的机会。

上了战场,政治部给每人发了一本《在延安文艺座谈会上的讲话》。大家一边做战勤工作,比如照看伤病员,抬担架,送炮弹;一边搞创作,上火线慰问演出。

张永枚至今仍记得第一次遭遇空袭时的情景。那天,他正跟几名战友在茅屋里大谈《红楼梦》。突然,门倒了,爆炸声紧接着袭来。张永枚很紧张,起身冲出门外,往山丘上跑。敌机飞得很低,气流把屋顶都刮飞了。“奔跑中,我的棉裤被打烂了,以为负了伤。我心想横竖是死,死前也要多消耗点敌人的弹药。”于是,他抱着山顶的一棵老松树与敌机周旋,最后居然毫发无伤。

“刚上战场时我比较紧张,但是不害怕。我的想法很简单,死了就死了,为国而死没有什么可怕的。”已过鲐背之年的张永枚,说这话时依然目光如炬。

让诗歌成为武器,和军人一样去战斗

战地文学是号角,总能让前线官兵激情澎湃,催生出强大的战斗力。经历过火线生死,什么困难都难不倒张永枚。他开始主动出击,寻找战地热点,去书写,去传扬。

“那时后勤供应困难,到连队采访都是自己带着米,要吃饭就交一缸子米。”到后来,战地条件更加艰苦,志愿军官兵只能用炒面、土豆当干粮。

“当时国家一穷二白,物资极其匮乏,战场上吃的炒面,都是国内人民省吃俭用捐献的。”炒面偶尔尝尝不错,但天天拿它填肚子,会烧心、反胃、便秘。怎样才能既讲清这干粮的来源,又能表明艰苦环境下军人的乐观与战斗决心呢?

张永枚思来想去,在朝鲜洪川江畔,写下这样一首《好干粮》快板诗:“炒面是咱好干粮,行军打仗带身旁。不用锅灶不用火,翻山涉水真便当。炒面拌雪甜又香,难忘祖国情意长;吃下祖国香炒面,多抓俘虏多缴枪。一勺炒面一颗心,祖国盼咱立功勋;不灭鬼子不算了,祖国祖国你放心!”这首快板诗于1951年1月发表在上海《新民晚报》上。

张永枚朗诵时清亮的嗓音,把我的思绪带入了冰天雪地的战场。我仿佛看见战士们埋伏在工事里,抓一把炒面,吃一把雪……我禁不住问:“怎样才能创作出像《好干粮》这样让读者身临其境的作品呢?”

张老沉吟片刻,道:“写作最大的困难就是如何将战地还原,将人们看不到的战场交锋写活。作为战地文艺工作者,在深入火线的同时,文学创作必须做到重返现场,站在英雄的同等位置,替他们重新打一仗、活一遍。”

1951年2月2日,第42军第125师第374团第2连第2排排长张福山,率领全排在南汉江畔新村、九屯一带迅速插入敌前沿阵地,连续攻下4个山头,毙敌30余人,缴获敌电台和重机枪。敌人组织兵力反扑,张福山带领战士们奋力阻击。在全排只剩4人、弹药用光时,张福山用2枚手榴弹掩护其他3位战友转移。当敌人再冲上来时,他拉响最后1枚手榴弹冲向敌群,与敌人同归于尽。

“我作为文艺兵,就是要传扬他这种信仰坚定、战斗到底、不怕牺牲的革命精神。”张永枚小心翼翼地翻出《人民战斗英雄张福山》合唱词谱本递给我。我低声读道:“寒风吹散阵地上的硝烟/露出打折的树干/张福山呕出一口鲜血/报春的红梅/生命的火焰……安息吧 阵亡的烈士/安息吧 我们的排长/共产党人/还能被你们吓唬住吗/张玉新带回来烈士的遗言/共产党人气节的战旗/永远在我们的眼前飘扬。”

在抗美援朝战场上,还有许多可歌可泣的英雄事迹,张永枚说他印象比较深刻的还有机枪手关崇贵。

1951年2月24日,英军第27旅1个营在8架飞机和6辆坦克的支援下,向第42军第125师第375团614高地发起进攻。第1连副班长关崇贵带领2名战士先后击退敌人3次反击,击落飞机1架,荣立特等功,获“二级战斗英雄”称号。

张永枚以关崇贵为原型,创作了歌词《机枪手》:“机关枪,一声吼,敌人胆战心发抖,连发点射织成火网,封锁着道路和渡口。打得敌人头破血流,不敢再回头,我们是寸土不丢,英勇坚守的机枪手……”

经作曲家彦克谱曲,这首歌很快在战地传唱开来。“学习关崇贵打飞机!”各部队纷纷掀起以步兵武器打敌机的竞赛热潮。

张永枚笔下的战地诗作,不仅读起来朗朗上口、令人身临其境,火线上奋勇杀敌、无所畏惧的英雄形象也更加血肉丰满。

张永枚将在前线写下的诗歌,结集为他人生中的第一本诗集《新春》。其中,《我的丈夫是英雄》曾广为流传,获1955年原中南军区文艺汇演创作一等奖、志愿军总部优秀创作奖。

从抗美援朝战争硝烟中走出来的张永枚,后来成为原广州军区政治部文艺创作组创作员,从此走上专业文艺创作之路。

我没有自己最满意的作品,一切交由读者去评论,人民去传播

在张永枚的精神世界里,文学是他最重要的表达方式和生活姿态,作品广泛而经久地传播,则是对其文学创作的最好回馈。

我说:“有一段广播节目令我印象深刻。那是纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年时,记者在志愿军老战士谌佛生家的采访录音。记者在现场播放了您作词的《我的丈夫是英雄》,广播中传来了谌老的老伴断断续续跟着哼唱的声音。今天我也找到了这段广播节目,放给您听听。”

“清水河,清又清,我的丈夫是志愿军,太阳下花开花更红,我的丈夫是英雄。一片片大雪纷纷下,他抗美援朝离开了家……”

张永枚坐在椅子上,静静地听着,眼睛微闭,思绪似乎回到了抗美援朝的前沿阵地。当年,文工团里的不少战友,都在战场上纵情演唱过这首歌,战士们因此备受鼓舞,斗志增强。《我的丈夫是英雄》传回国内,在人民群众中迅速流行起来。

见张永枚还在沉思,我说:“您看,好的作品不管过去多长时间,都会唤起人们心底的记忆。您对自己写过的作品,哪一篇或哪一部最满意?”

张永枚站起身来,朗声道:“我没有自己最满意的作品,一切交由读者去评论,人民去传播。谱曲能唱,离曲可读,符合大众化审美追求,这才是我创作的意义所在。”

我指着墙上的那幅油画,问:“这幅画是谁画的,有什么寓意吗?”

“这是原广州军区创作组创作员雷坦画的井冈山。井冈山燃起革命星火,如同大树深扎土地,展现出旺盛的生命力。”张永枚说。

“记得您作词的《人民军队忠于党》就是在井冈山创作的。这首歌传唱了几十年,2009年还入选中宣部推荐的‘100首爱国歌曲’,在很多重要场合,我们常常能听到这首歌的旋律……”

“那是肖民(著名军旅作曲家)的曲子谱得好。”我话未说完,张永枚便抢着夸起了曾经的同事。接着,他轻声哼唱起《人民军队忠于党》:

“雄伟的井冈山,八一军旗红,开天辟地第一回,人民有了子弟兵。从无到有靠谁人?伟大的共产党,伟大的毛泽东,伟大的毛泽东!

两万五千里,万水千山,突破重围去抗日,高举红旗上延安。转危为安靠谁人?伟大的共产党,伟大的毛泽东,伟大的毛泽东!

……”

我手捧泛黄的词谱本对照,发现他唱得一字不差。歌声甫歇,我情不自禁地鼓起了掌。

1960年春,张永枚与作曲家肖民到江西井冈山采风。走进革命圣地,红军百折不挠的意志、必胜的信念和英勇战斗的事迹,深深激发了他的创作灵感。他立足井冈山,将人民军队几十年艰苦卓绝的战斗历程作了高度概括,以问答方式阐明“党指挥枪”这一根本原则,很快便写出《人民军队忠于党》的歌词。肖民经过两天一夜的琢磨,完成了谱曲。

《人民军队忠于党》既是党史、军史的见证,更是军魂所系、军威所在,是冲锋的号角,是胜利的凯歌。曾任原解放军艺术学院院长的瞿琮,曾这样说过,我这一辈子,最仰慕三位词人:乔羽(《我的祖国》),还有就是张永枚(《人民军队忠于党》《骑马挎枪走天下》)和吴洪源(《学习雷锋好榜样》《北京颂歌》)。

“在您几十年的军旅创作生涯里,有什么采写经历是您最难忘的?”提这个问题前,我猜想张永枚会聊起创作《西沙之战》期间,三天三夜只吃了4个汤圆的故事。

《西沙之战》是奠定张永枚文学地位的经典之作。它以诗报告的形式,在《光明日报》首发,并迅速被译成英文、法文、蒙古文等十几种文字,传向180多个国家和地区。

“从《雪白的哈达》说起吧。” 在张永枚的记忆深处,在他无数次说走就走的旅途和无数次夜以继日的创作经历中,最难忘的是西藏之行。

1959年3月,人民解放军取得平叛斗争的胜利,彻底推翻了西藏千百年来的封建农奴制度。张永枚说:“我当时深入藏区走访,所到之处,人们载歌载舞、欢天喜地。我当时就想,从命如草芥到翻身做主人,从与牛羊同住到幸福安居,从大字不识到读书扫盲,从一无所有到自力更生大生产……藏族同胞这样的幸福,我感同身受。我想在创作中,既要向世人昭示旧西藏暗无天日的历史,又要展现社会主义新西藏翻天覆地的变化。”

张永枚讲完这段经历,示意我喝茶,自己也端起茶杯。他的女儿张湖婷则打开手上捧着的书,轻声朗诵起来:

“柔软洁白的哈达,代我感谢毛主席,不是没有别的礼物,只有你才能表达我的敬意。

传说在远古的时候,雪山有个卓玛仙女,她的慧眼望着东方,东方是雪山的母体。

卓玛扯下一缕白云,向着东方飞去,白云化成了哈达,献给姊妹兄弟。

哈达表示最高的崇敬,成了西藏的风习;哈达的传说千千万,我最爱东飞的仙女。

……”

著名诗人袁水拍评张永枚的诗:“民歌的节奏,群众化的风格,亲切的韵味。”

在同事吴大勇眼里,张永枚是浑身带着战火硝烟气息的诗人、紧贴战士铸造军魂的诗人。

第二届广东文艺终身成就奖得主章以武说,张永枚的诗作思想境界高远,经得起历史和时代的考验。“他从战场走来,从军营走来,积累了丰富的生活素材,好的诗歌都是来自生活的沃土,这一点对今天的作家也非常有启发意义。”

等我完成了国旗歌词,但愿会有人谱曲成歌

张永枚的女儿张湖婷也是一名军人,同时是父亲的忠实“粉丝”。

“您读过父亲写的诗吗?最喜欢哪一首?”我问。

“《臂膀》。”张湖婷一边说,一边打开手机给我看。那是2018年她在一个纪念活动上朗诵诗歌《臂膀》的视频。

“修路的战士,炸断了一条臂膀,爱人掩着脸,痛在她心上。战士说:别伤心!你看这公路,穿雪谷,越大江,风云万里,伸到远方,那就是我的臂膀。”

“这首短诗的主人公是参加修建川藏公路的一位战士。我父亲在现场采访时,那位战士挥舞着失去臂膀的空袖,在他面前谈笑风生。”诗中,张永枚将战士的臂膀与部队修建成的公路在意象上联系在一起,很有想象力;短短的诗句,体现了战士的革命乐观主义精神,同时也颂扬了战士为建设西藏付出的青春热血。

“张老一生为战士写了很多诗。除了这些,您发现他还有其他风格的诗作吗?”

“当然有。你看1953年写的这首《还乡曲》!”

“走着走着心直跳,我的家拐弯就来到。低声说句:我回来了!试一试口音变了多少!乡音没改人变了,紧一紧腰带正一正军帽,擦一擦红星多自豪,这就是六年前的庄稼佬!”

“还是写的战士!只不过写的是他自己!”我说。与贺知章“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”不同,张永枚与古人远归相似,心情则大不相同,时代气息和感人的力量至今依然扑面而来。

“作为一名军旅作家,父亲就是这样。一生都在勤勤恳恳地投入他的创作事业,留下了很多好作品。我为有这样一位父亲感到自豪和骄傲!”说到这里,张湖婷有些激动,她递过来一叠荣誉证书,示意我看。

赞叹之余,我问:“为文一生,张老曾经有过什么遗憾吗?”

张永枚从面前那叠资料中,抽出一个信封,说:“我想为国旗写一首歌词。”他边说边指着信封背面,上面有几行经过反复推敲的文字。“这是专门写给国旗的歌词,还没有最终完成。”

“您现在还在坚持创作?”

“两年前每天坚持写作两个小时,后来病了一场,现在写得少了。”张湖婷替父作答。

“您今年91岁高龄了,还有什么心愿吗?”

“等我完成了国旗歌词,但愿会有人谱曲成歌!”张永枚脸上的皱纹宛如一朵使君子花,舒展开来。

“您能对当代青年说几句勉励的话吗?”

张永枚大手一挥,大声说:“我没有资格去勉励年轻人,但希望他们多唱唱革命歌曲,从中可以了解我军的历史和文化。”说完,张永枚又哼唱起了《人民军队忠于党》。

在交谈过程中,我深深感到,张永枚对其一生挚爱的事业,充满了虔诚与敬畏。他始终坚信,从文学创作中寻找精神依托,发现精神家园,连接军人与人民、现实和未来的血脉关系,这正是文字的生命力和穿透力所在。

版式设计:王凤

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

浅议古代军事文学的时代价值

军史钩沉2023-07-12 16:50:001933年红军首次庆祝“八一”建军节

军史钩沉2022-07-29 18:24:34南昌起义前后的政治工作

军史钩沉2021-08-05 11:18:41赓续战地文化的红色血脉

军史钩沉2021-11-25 10:23:47电影《小二黑结婚》海报凸显出解放区进步青年的形象

军史钩沉2022-05-23 16:34:48歌剧《山乡曲》:山乡一曲传苏南

军史钩沉2022-05-19 17:33:38兵的旋律兵的心声:我是一个兵,来自老百姓…

军史钩沉2022-04-14 15:11:20回望与书写——关于抗美援朝战争题材长篇小说的创作谈

军史钩沉2023-07-24 09:17:59诗韵兵心 专访《人民军队忠于党》的词作者张永枚

军史钩沉2023-07-25 09:07:36筑牢精神高地 彰显信仰之美 ——2021年军事题材影视作品回眸

军史钩沉2022-01-10 10:14:03

军情热议

加快提速升级,日本图谋远程打击能力

近期,日本向美国订购增程型联合防区外空对地导弹及相关设备的申请获得美国政府正式批准。该导弹的引进,将...美在多国布设据点,强化亚太地区的无人机部署

近期,外媒曝光一组美海军升级版MQ-4C“人鱼海神”无人机部署关岛基地的消息。报道称,配置多功能任务模块...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号