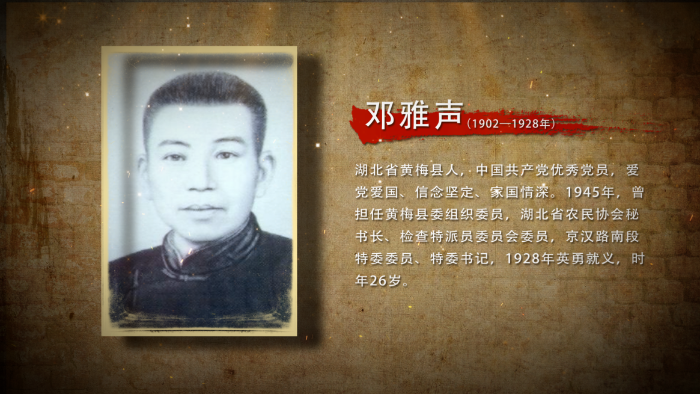

强军之路·百年家书丨邓雅声:“饮弹从容向天啸,长留浩气在人间”

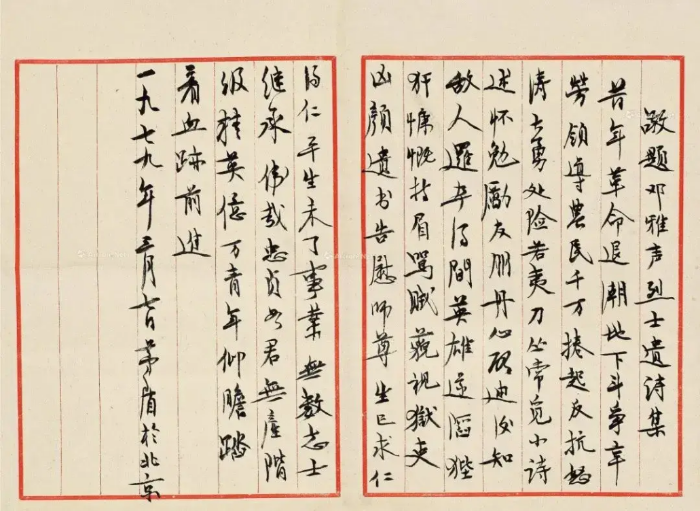

“呜咽江声日夜流,空余宏愿逐波浮。萧然独谢长生去,暮雨晨风天地愁。平生从不受人怜,岂肯低头狱吏前!饮弹从容向天啸,长留浩气在人间!……”

这首荡气回肠的诗篇是革命烈士邓雅声就义前在狱中留给师父熊竹生家书中的绝命诗。邓雅声从小非常爱读书,母亲龚玉莲常对人说:“书堂夜里读书点灯的油,要用桶装。”他对诸子百家、诗词歌赋颇有研究。自1923年参加革命以来,写下了不少脍炙人口的诗篇,他以诗歌唤醒劳苦人民,走向革命道路。

1928年初,邓雅声从孝感赴武汉向中共湖北省委汇报工作时,因湖北省委联络机关被破坏,不幸被敌人逮捕入狱。2月19日,在汉口余记里空坪的阵阵枪响中,邓雅声英勇就义,年仅26岁。

“热血一腔尽情洒,十年定放自由花”

邓雅声又名邓书堂,出生于湖北黄梅县的一个贫困家庭,年少丧父。当地塾师熊竹生曾免费收留他读书三年并供其伙食,学业完成后又介绍他到本县乡村教私塾,二人情同父子。邓雅声在与李子芬、宛西俨等革命青年交往中,逐渐接触并信仰马克思主义。随后加入中国社会主义青年团,参加筹办黄梅县“书报流通处”,秘密发行《共产党宣言》《资本论》《武汉星期评论》等革命书刊。加入共产党后创办平民夜校、组织农民讲演。他担任中共黄梅特别支部组织委员,与特支书记李子芬一起积极发展党组织,参与组建“青年励志会”“农民进德会”等。

他在《寄李子芬》中写道“端居尝胆怀百忧,苦我同胞困泥潦。劝君盛年猛着鞭,莫遣白头叹逝川。”以此表达对饱受苦难同胞的忧愁,同时运用东晋刘琨“常恐祖生先吾著鞭”和孔子“逝者如斯夫”的典故,来激励李子芬,希望他能在有限时间内抓住时机,为改变社会现状,拯救民众疾苦奉献力量。

《寄〈中国青年〉记者》诗句在黄梅青年中更是广为传诵,其一曰:“众生根器不相差,石破天惊应醒耶。热血一腔尽情洒,十年定放自由花。”认为民众的资质禀赋没有太大差别,马列主义传入中国如同“识破天惊”,他愿挥洒自己的一腔热血来呼唤民众早日觉醒,表达了邓雅声大无畏的英雄气概和对革命胜利的坚定信念。1926年,在邓雅声为黄梅县农民协会的带领下,不到一年,黄梅县参与协会人数已达10万,开湖北农运之先河。

“饮弹从容向天啸,长留浩气在人间”

1927年3月,湖北全省第一次农民代表大会召开,毛泽东被推选为大会名誉主席。邓雅声在第一次执行委员会会议上当选省农协秘书长。反革命政变后,湖北省委和省农协被迫转入地下工作。1928年,邓雅声任中共京汉路南段特委书记,2月,他接到去汉口向省委汇报工作的通知,明知危险却毅然赶往现场。临行前,他对战友郭述申说:“今年是个断头年,我可能回不来。”到达汉口时,由于中共秘密招待机关裕泰客栈遭破坏,邓雅声不幸被捕,关押在国民党武汉警备司令部看守所里。湖北军政头目胡宗铎以黄梅老乡名义对邓雅声许以高官厚禄进行劝降,都被他严词拒绝。

邓雅声在狱中大义凛然,给恩师熊竹生留下了一份绝命书,书中写道“求仁得仁,抑又何怨?”“慷慨激昂,全无惧色。今日之死,是所甚愿。”同时写下了气壮山河的绝命诗4首,其中的“平生从不受人怜,岂肯低头狱吏前!饮弹从容向天啸,长留浩气在人间!”“不死沙场死牢狱,三军埋血恨难平”。面对家人他铁骨柔情,字里行间满是依恋和牵挂。“今彼所依者既失,世态悠悠,将安归乎?言念及此,雅声心虽木石,亦垂泪如丝矣!”纵有千般不舍,但他毫不犹豫的选择了为革命的胜利而牺牲。

邓雅声在艰难的革命斗争中,始终保持高尚的气节和革命精神,面对敌人的威逼利诱毫不动摇,充分体现了他坚定的革命意志和坚贞不屈、视死如归的大无畏英雄气概,最终用生命诠释了他对革命的忠贞与誓言。1958年,毛泽东在武汉视察时回忆起了革命烈士邓雅声的诗词“范叔一寒何至此?梁鸿余热不因人”。当时毛泽东在与他人交谈时,深情回忆起曾在湖北省农民协会和武昌农讲所工作时多次接触过的邓雅声,称赞他具有“硬骨头”精神。

1979年8月,李先念为邓雅声革命烈士题词:“学习邓雅声烈士忠于党、忠于人民的崇高品质。学习他为工农劳苦大众求解放的献身精神,前赴后继,为把我们伟大的祖国建设成为四个现代化的社会主义强国而奋斗不息!”

(参考资料:学习时报;党建读物出版社,中国井冈山干部学院编《红色家书——革命烈士书信选编》)

文章来源:学习强军

责任编辑:唐诗絮

相关文章

军史发现丨一组珍贵的烈士家书

军史钩沉2023-04-02 09:13:20英雄战史励传人,烈士纪念日前夕他们走进烈士陵园祭奠先烈

军史钩沉2021-10-12 09:19:13狼牙山五壮士:五人三烈士,战史壮高风

军史钩沉2022-01-06 16:49:20江西省吉安军分区网上祭扫寄哀思

军史钩沉2024-04-03 10:43:29当“到博物馆去”成为很多人的选择,军史场馆同样不容错过

军史钩沉2023-04-26 09:15:00让飘泊在外的英雄魂归祖国

军史钩沉2023-04-13 17:47:32巍巍青山埋忠骨 雪域高原祭英魂

军史钩沉2023-04-06 10:33:06从“归国”到“回家”,烈士遗骸身份确认全过程!

军史钩沉2022-09-19 16:55:16不让无名烈士永远沉默——东北民主联军后代寻亲记

军史钩沉2024-11-12 11:24:50四川省烈保中心专家委员会第一次全体会议在蓉召开

军史钩沉2022-11-15 10:44:57

军情热议

逐梦星河!神舟二十在“中国航天日”发射成功!

4月24日是“中国航天日”,中国载人航天在“东方红一号”发射55载之际开启第20次神舟问天之旅。神舟二十号...未来战场,无人机能完全替代有人机作战吗?

当前,军事领域正经历深刻变革,智能化、无人化作战趋势明显,世界各国纷纷加快无人装备研发速度,意图抢占...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号